几种病毒在微生物学方面的前沿进展

时间:2006-09-30

浏览量:3202

1. EB病毒可能是多发性硬化症的病因

多发性硬化症 (Multiple Sclerosis, MS)是一种发生于中枢神经系统的自身免疫疾病,即个体的免疫系统攻击自己神经细胞外层的髓鞘质(myelin),导致患者产生视力受损、肌肉萎缩及平衡感失调等病症。

在Rockefeller大学进行博士后研究的Lunemann 指出:MS虽有遗传性,但环境因子,例如Epstein-Barr virus (EBV)可能也是触发疾病的原因。病毒本身虽不致病,但其引发的免疫反应却可能触发此疾病。受到感染的MS患者对EBV蛋白的抗体反应明显升高。过度的抗体反应,在MS临床症状发生前数年就会显现。因此推论EBV在MS疾病的进程中扮演著重要的角色。

Lunemann和他的同伴Edwards将目标锁定在EBNA1 (Epstein-Barr virus-encoded nuclear antigen 1)这个由EBV产生的蛋白上。EBV终身存于B细胞内,并持续受到T细胞的监控。当B细胞分裂,病毒会产生EBNA1,协助其DNA进入新细胞,而T细胞将EBNA1视为一个引发免疫反应的重要抗原。

他们试着将51段来自于EBNA1蛋白的一小片段,加到MS病人及健康者提供的T细胞中,发现来自于MS病人,对EBNA1具专一性T细胞数目不只增加了,而且对许多段多肽都有辨识的能力,免疫学家将这种现象称为免疫辨识区的扩增(epitope-spreading)。

这个研究团队发现这群对EBV蛋白高度反应的T细胞,属于记忆T细胞的CD4,其擅长产生干扰素以对抗病毒的蛋白质。假如这些细胞真的参与在造成神经系统受损或发炎反应的过程中,那么阻扰这些T细胞将会使多发性硬化症的治疗更有效果。

2.登革热病毒致病机理的研究

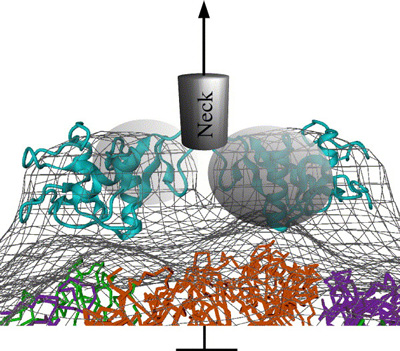

登革热(Dengue)是一种靠被感染的蚊子叮咬传播的病毒性疾病。世界上每年大约有5千万起这种感染病例。登革出血热(Dengue hemorrhagic fever)是一种严重甚至致命的登革热的并发症(complication)。Pokidysheva和他的同事对电子显微镜图片进行了三维重建(three-dimensional reconstruction),展示了一个完整包被的病毒与宿主细胞表面分子的复合体。他们的结果表明,宿主识别分子以这种方式与病毒结合,从而留出了足够的空间,导致病毒结合到引起细胞内吞作用(endocytosis)的主要细胞表面受体分子上。

图:Diagrammatic Representation of a DC-SIGN Tetrameric Molecule Interacting with the DENV Surface

3、病毒种间传递的分子机理

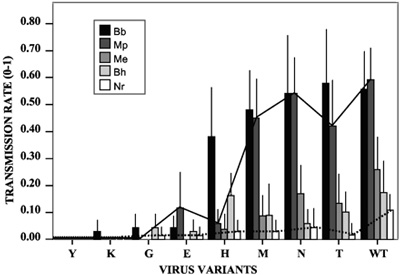

一些植物病毒只能感染特定的昆虫。然而,它们保留着迅速进化的潜力,可以在短时间内实现不同物种间的传递:来自法国蒙贝利埃INRA 中心(Montpellier INRA Centre)的Stéphane Blanc和他的同事如是说。

(FIG: Transmission rates of different CaMV mutants by five aphid species.)

花椰菜花叶病毒(cauliflower mosaic virus;CaMV)利用一个蛋白质结合到蚜虫的口器上。准确地说,病毒是停留在蚜虫的口针( stylet)上;口针是昆虫进食的时候刺破植物的利器。

研究者识别出了该蛋白质中结合口针的关键区域,并查明其中一个氨基酸残基决定了蛋白质与不同的蚜虫种类的亲和性。从这里我们可以看出,烟草花叶病毒可以通过改变这个残基来改变它的宿主东家。

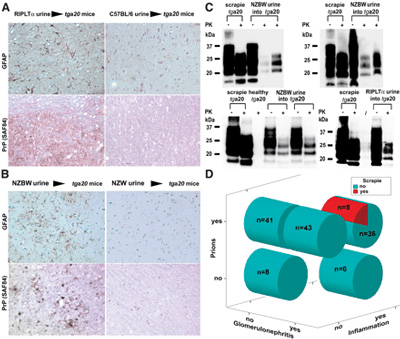

4. 朊病毒的传播

小鼠受朊病毒(prion)感染后引起肾脏炎症,会在尿液中分泌一些有感染性的蛋白颗粒。这给我们一个很重要的暗示,就是朊病毒可能通过这种方式进行传播。

(Fig:Scrapie pathology in mice exposed to urine of nephritic mice.)

瑞士苏黎世大学的Adriano Aguzzi在一篇文章中解释了朊病毒是如何制造一种名为瘙痒病(scrapie)的疾病,并在羊群中进行传播,而且还导致了驼鹿(Elk;拉:Alces alces)和鹿(deer)的慢性消耗病(Chronic Wasting Disease;CWD)。最后,这也可能带来一个担忧,就是患有变异型库贾氏病(variant Creutzfeldt-Jakob disease;vCJD)的人的尿液中也可能含有低浓度的朊病毒。